前言:

近日,艺术学院美术系2022级学生在专业老师的带领下,开启了一场意义非凡的艺术之旅。这次为期一周的考察活动以“江南水乡文化艺术考察”为主题,聚焦于上海、苏州和绍兴这三座充满文化底蕴的城市。考察的初衷在于让学生们从文化遗产的角度深入了解江南水乡的独特魅力,同时以江南园林与古镇风景为创作对象,进行艺术写生与创作实践,提升对传统文化艺术的理解和风景写生、创作的技巧。

在这次考察中,同学们不仅有机会走进上海博物馆东馆等文化殿堂,感受艺术与历史的交融;还深入苏州博物馆、绍兴博物馆等特色场馆,领略江南文化的深厚底蕴。此外,留园、虎丘、沧浪亭等苏州园林的典范之作,更是为同学们提供了绝佳的写生素材。而绍兴的鲁迅故居、安昌古镇等地,则让他们在古朴的水乡风貌中,触摸历史的温度,汲取创作的灵感。

这不仅是一次艺术的采风之旅,更是一次文化传承与创新的探索之旅。通过实地考察与创作实践,同学们不仅拓宽了艺术视野,更在传统文化的滋养中,找到了属于自己的艺术表达方式。

一、考察过程

学生于上博观摩名作

全体师生于上海博物馆前

全体师生于绍兴博物馆前

二、学生作品

园林风景写生

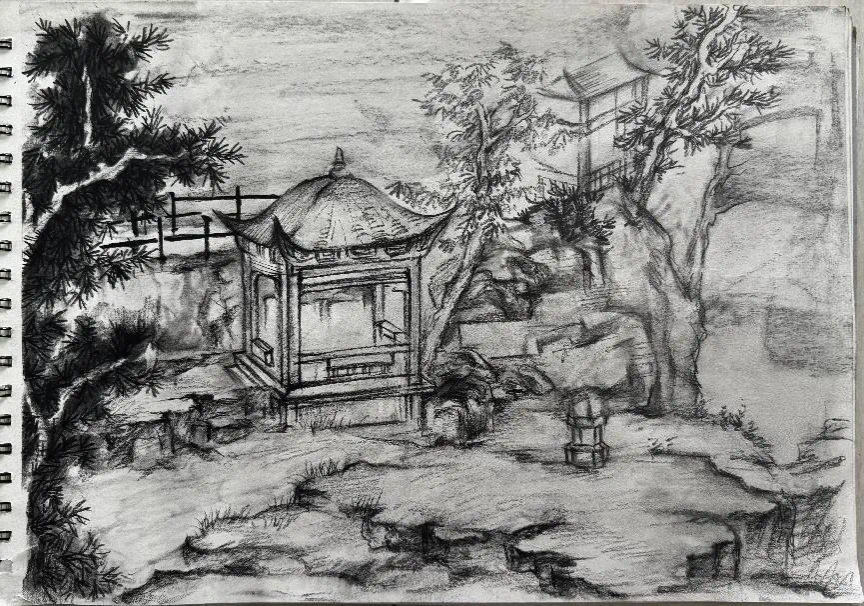

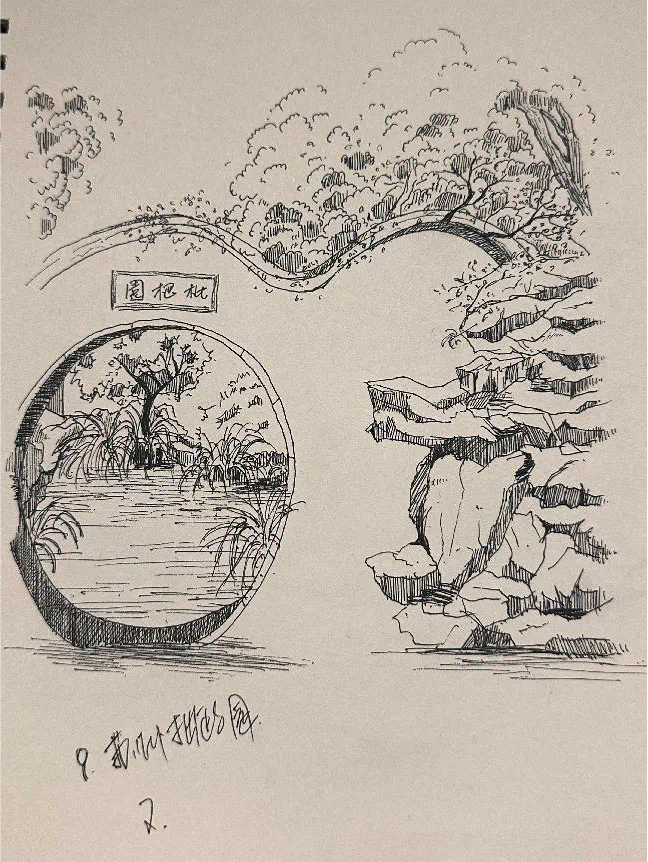

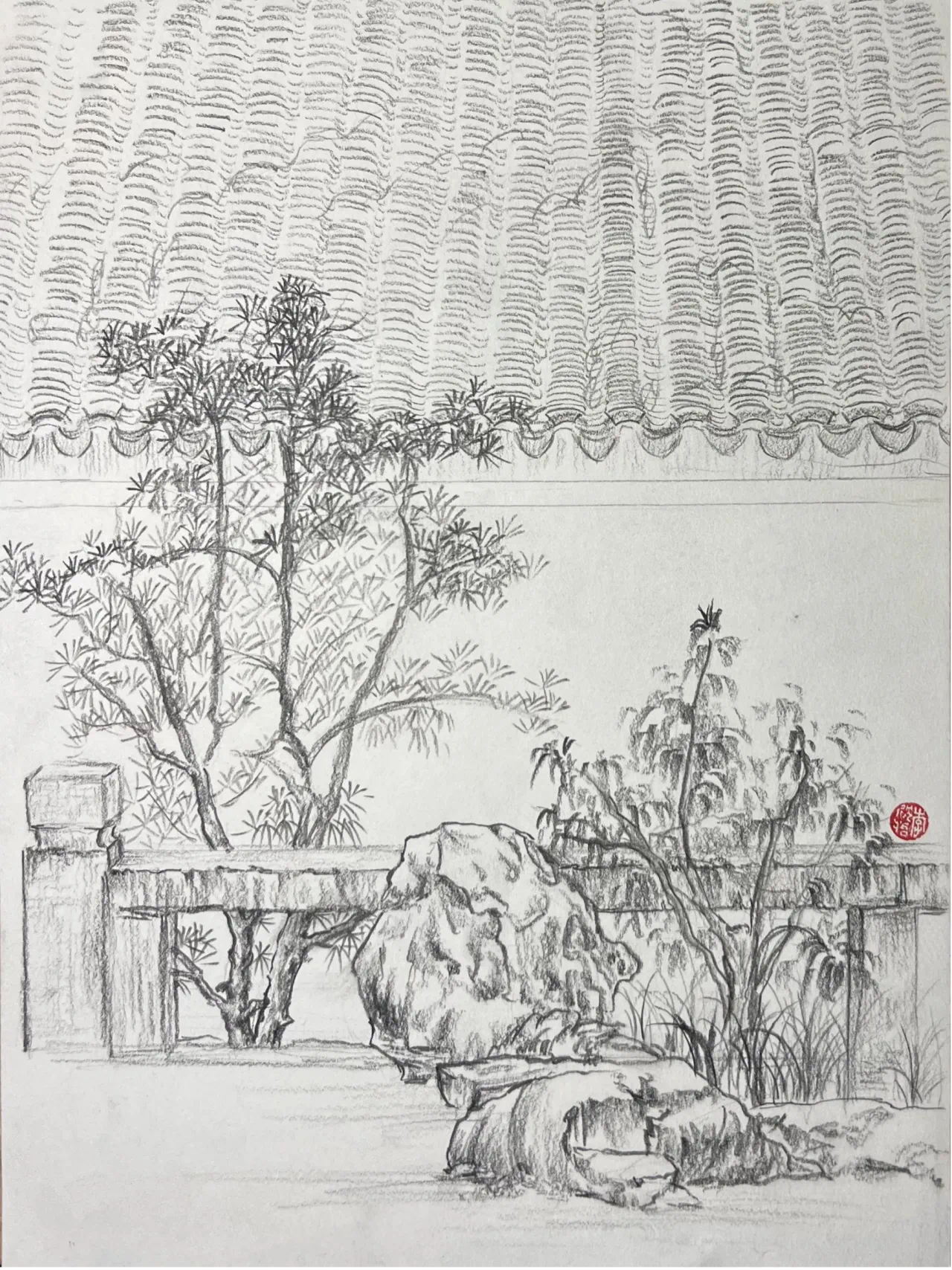

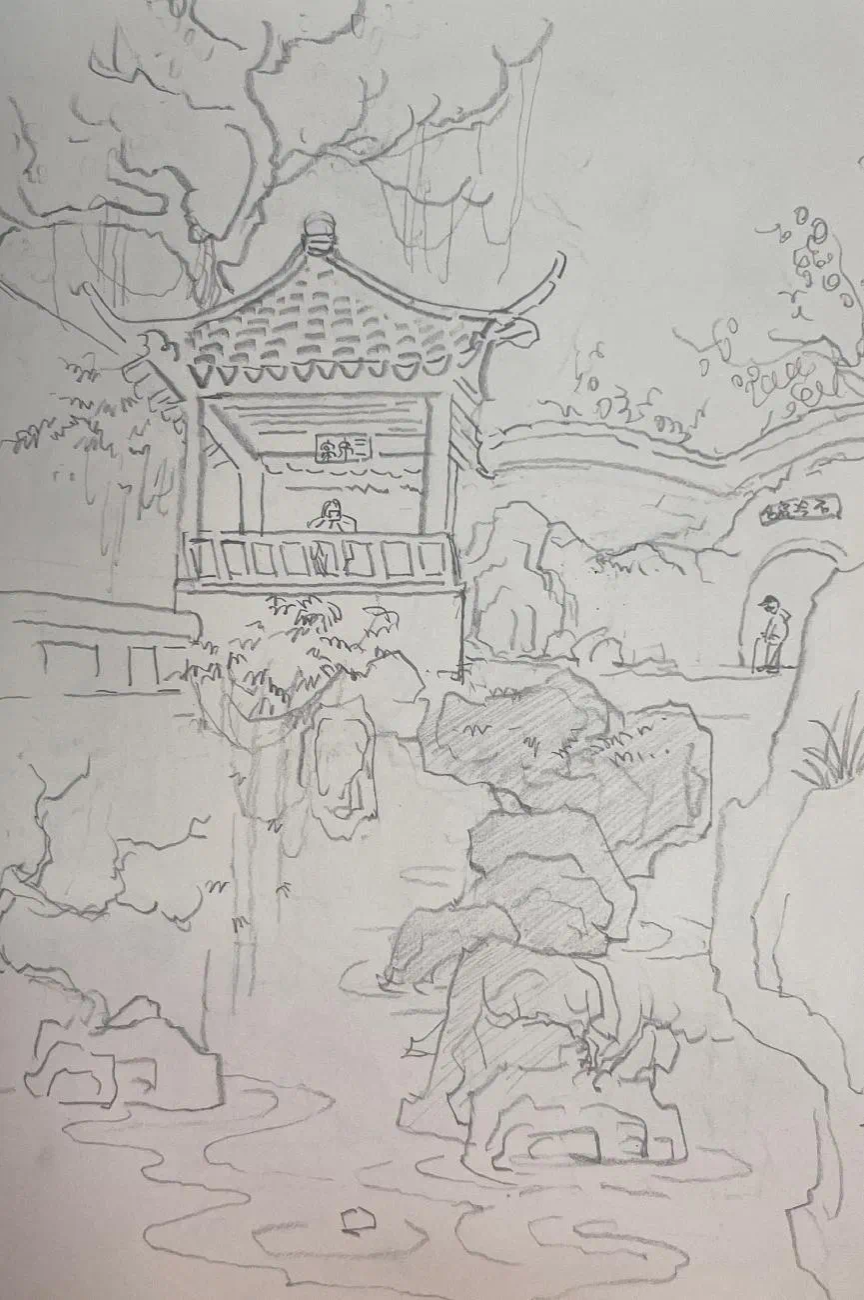

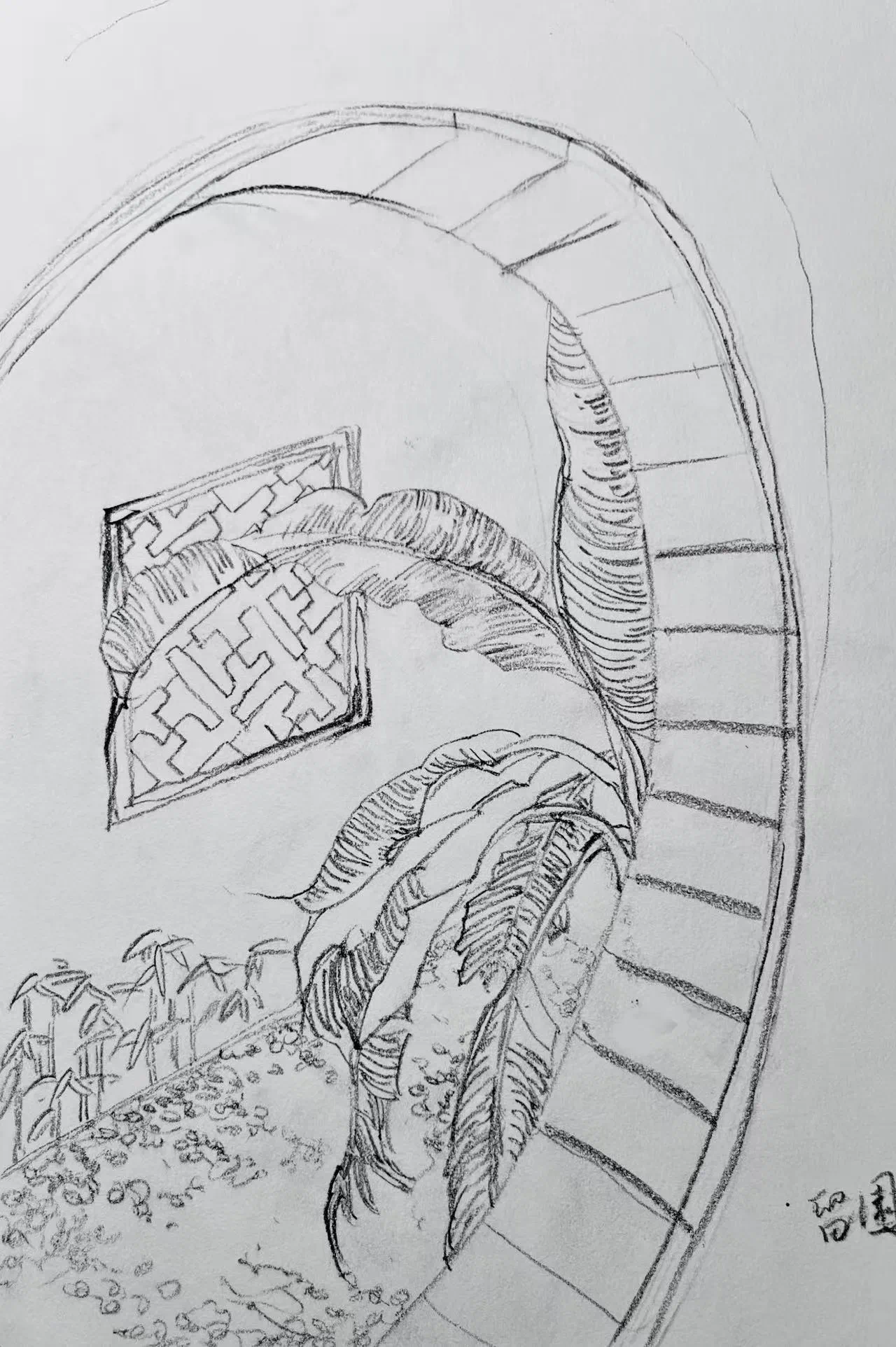

《石径禅园》陈雨惠

《虎丘》胡易苗

《霜林流彩》董洁

《翠影流韵》董洁

《翠影桥畔》项思逸

《探幽》盛家璐

《杜鹃》傅千语

《绿水潭》史丽莎

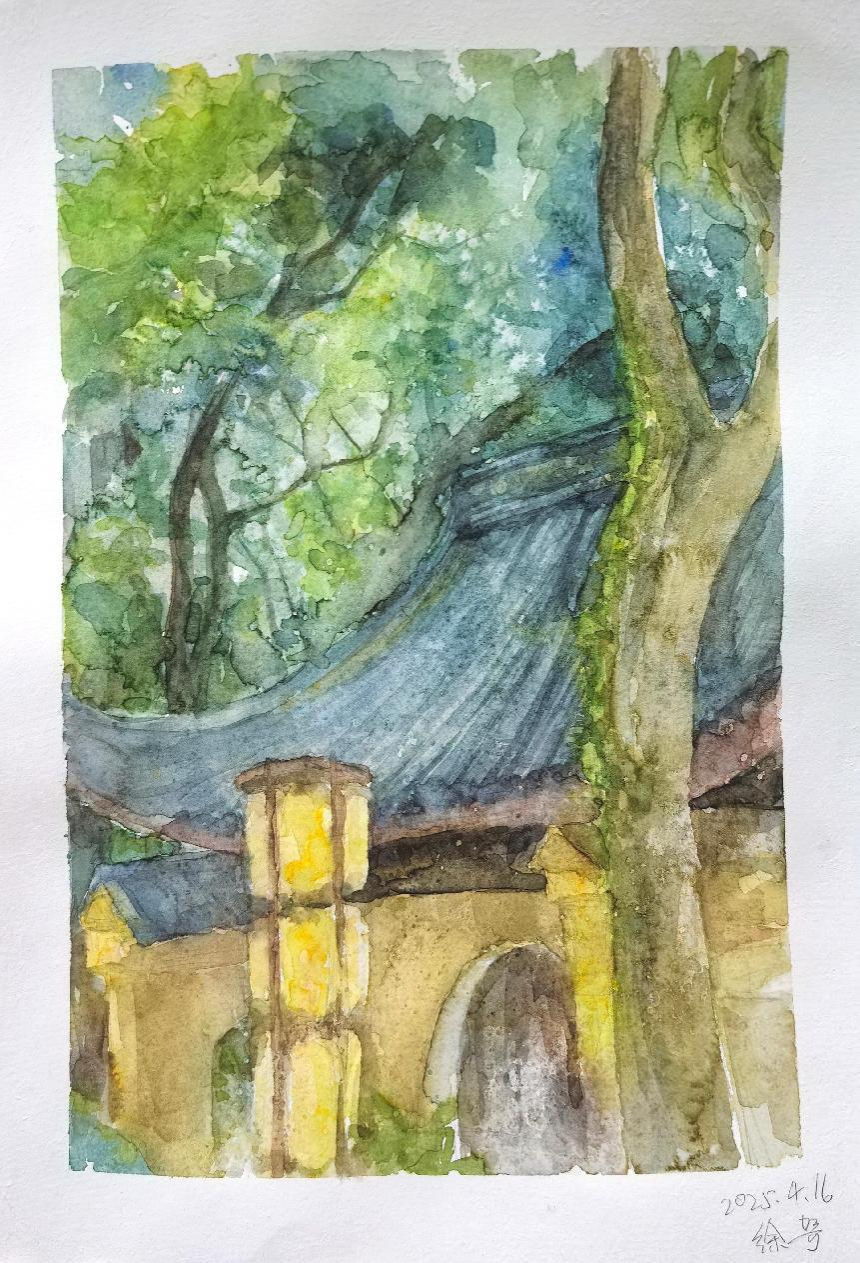

《虎丘》徐哿

《石涧听松》李欣怡

《艺圃幽径》杨晨怡

《一隅清响》施如一

《沧浪亭一角》程诗

《一棵树的生长》蔡莉慧

《留园一景》卓马相茹

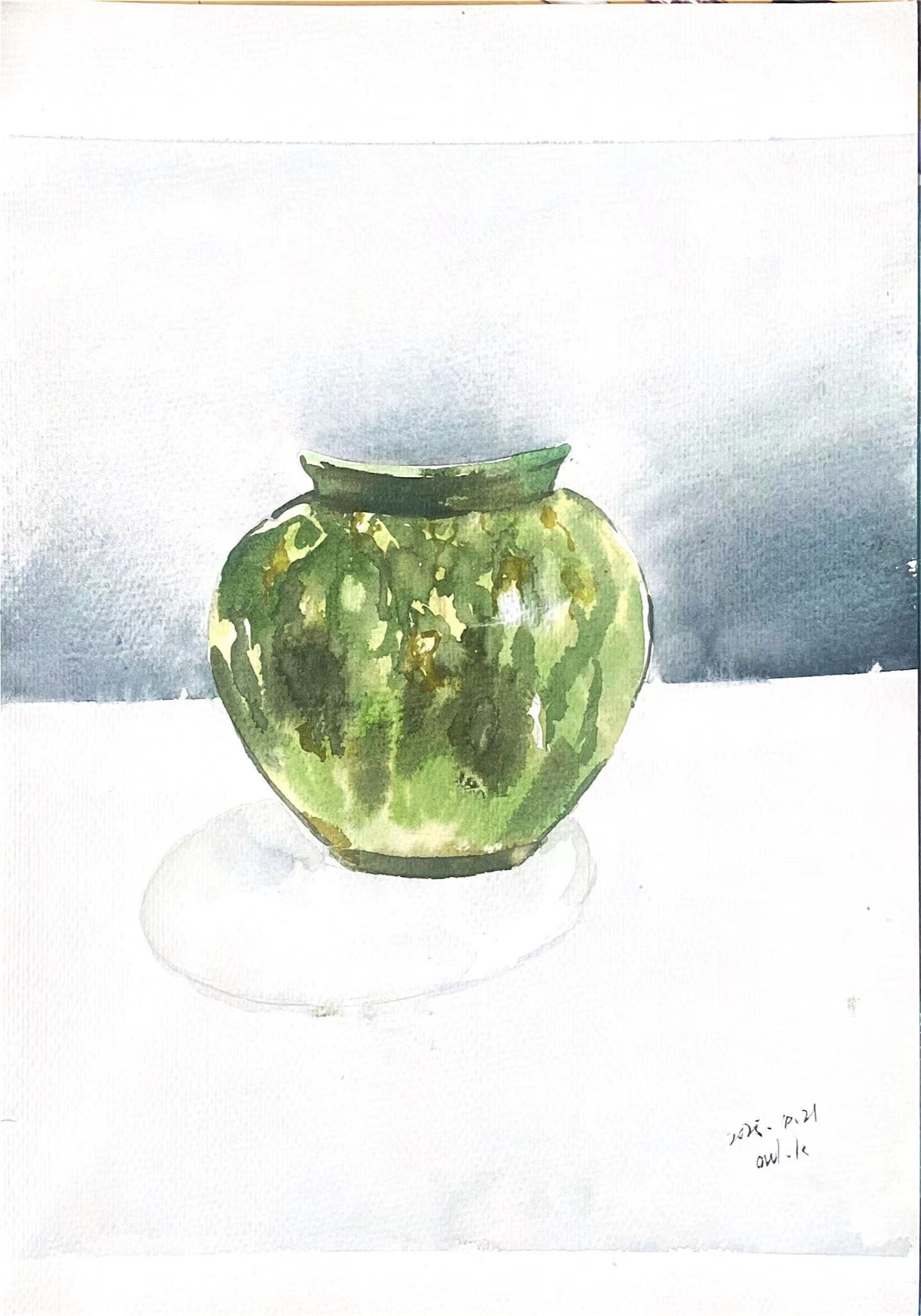

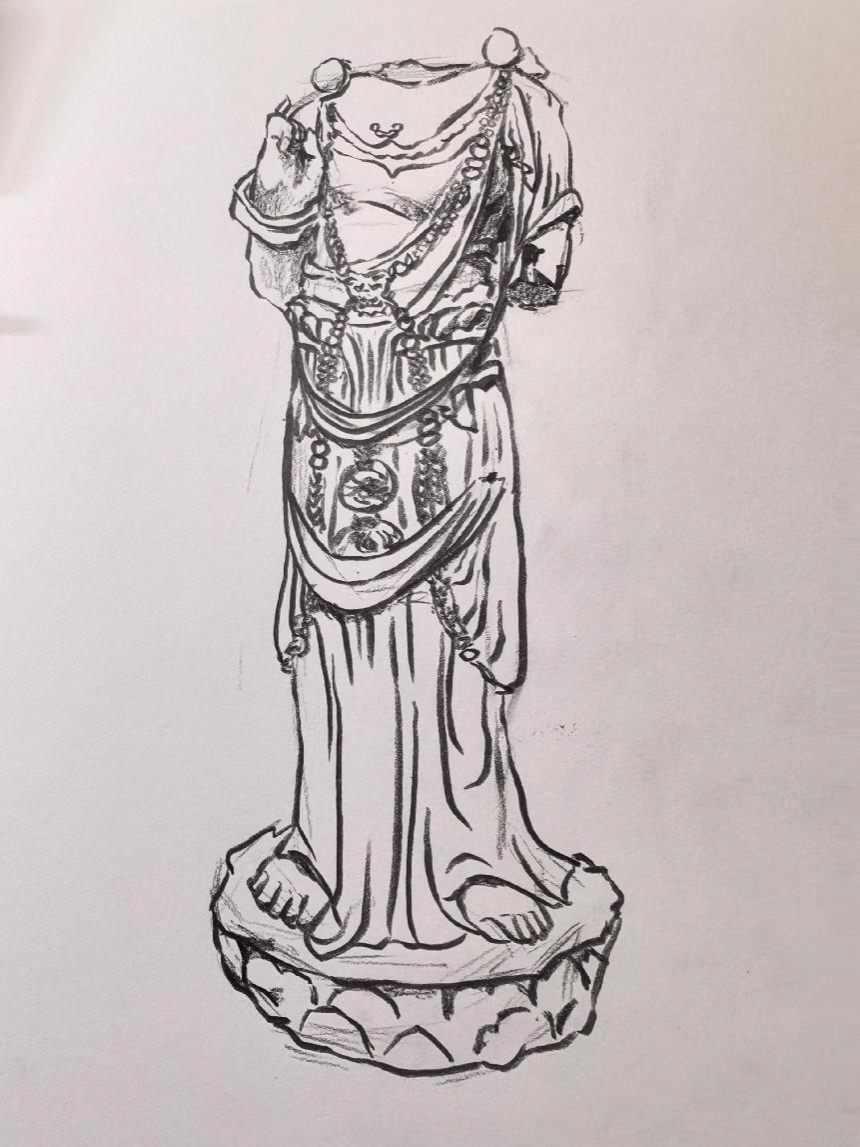

文博珍品临摹

《罐子》王益秀

《唐三彩——骆驼》陈圣宣

《上博父乙觥》金玟依

《秘色瓷莲花碗》朱笑婷

《石菩萨像》林钰钧

《大克鼎写生》赵怡萱

三、学生感悟

杨晨怡

留园的游廊被梅雨泡得发胀,木樨窗棂在青苔墙面上投出潮湿的光斑。我在留园的游廊下撞见一方活的《千里江山图》。雨幕中的假山群像被清水泡开的茶,层层叠叠洇出青黛色。当我坐在冠云峰边的亭中休息时,举伞的导游正讲解:"古人赏石讲究'瘦皱漏透',这孔洞里的光影流转,可比你们手机滤镜高级多了。"游廊转角传来苏州评弹的琵琶声,穿汉服的姑娘们举着自拍杆寻找最佳构图,手机屏里的飞檐斗拱与六百年前的《园冶》设计图在时空中叠印。

漫步经过花步小筑时,我忽然读懂计成在《园冶》里说的"虽由人作,宛自天开"。那些看似随意的月洞门开在粉墙三分之二处,原是暗合山水画留白的玄机;曲廊地面镶嵌的冰裂纹青砖,恍惚是黄公望《富春山居图》皴法的立体转译。

快门声、笔尖沙沙声、归鸟振翅声,都在粉墙黛瓦间酿成清甜的醪糟,我方才惊觉:这座园林从来不是凝固的博物馆,而是永远鲜活的造景实验室,让每个造访者都成了在时空褶皱里寻宝的画师。

朱张瑜

此次苏浙写生行程,从上海博物馆东馆的文物典藏开始,至绍兴东湖的山水景致结束,六日行走间,用眼观察、以笔记录,在历史与自然的交织中我对艺术创作有了新的认知。

上海博物馆东馆的青铜器与书画藏品,展现出不同时代的工艺美学。商周青铜器的纹样庄重神秘,明清书画的笔墨灵动洒脱,让我直观感受到传统艺术的多元面貌。苏州沧浪亭的漏窗与留园的布局,是古人对空间美学的精妙诠释。漏窗将园外景色裁剪成画,留园的曲径通幽暗藏“一步一景”的巧思,这种将自然与人工融合的造园智慧,为绘画构图提供了新视角——画面的层次不必依赖复杂技法,简单的留白便能营造意境。

绍兴的人文景观充满生活气息。鲁迅故居的青瓦白墙、三味书屋的古朴陈设,还原了小时候语文课本里描述的画面。仓桥直街的石桥、乌篷船与往来的居民,构成了鲜活的市井画面。日常的画面所带来的温度,让我意识到艺术素材不仅限于山水名胜,平凡生活中的细节更具生命力。

行程中,传统园林的雅致、历史建筑的厚重、市井生活的烟火,共同构成了立体的江南印象。写生不是简单的景物描摹,而是通过观察与提炼,将所见所感转化为画面语言。当画笔接触画纸时,留下的不仅是线条与色彩,更是对这片土地的理解与感悟。

张奕雯

在上海博物馆参观的午后,青铜器的饕餮纹让我触到了商周的温度——大克鼎上每一道黄金分割线都是匠人刻进铜锈的呼吸。展厅转角遇见怀素的《苦笋帖》,墨色枯笔竟与黄浦江的风重叠,而雍正粉彩瓶上的珐琅彩像打翻的霓虹倒映在玻璃柜。当数字导览屏将青铜爵的螺旋纹转成流动光影时,我翻开速写本:雷纹的节奏钻进炭笔排线,霁蓝釉的二十层蓝调在水彩纸上洇开,原来那些青铜器上的古老纹样,正借着我铅笔的沙沙声,在雪白纸页上长出新的枝桠。