指导老师:陈彦铮

队长:24音乐1班郭俊

团队成员:23美师3班章歌窈、23美师2班汤晨瑜、23美师2班祝静怡、23音乐1班黄楠琦、22音乐1班闻艺、23音乐1班邵子峻、22音乐1班黄璐宁

一、寻访启程:以艺术之眼,探教育未来

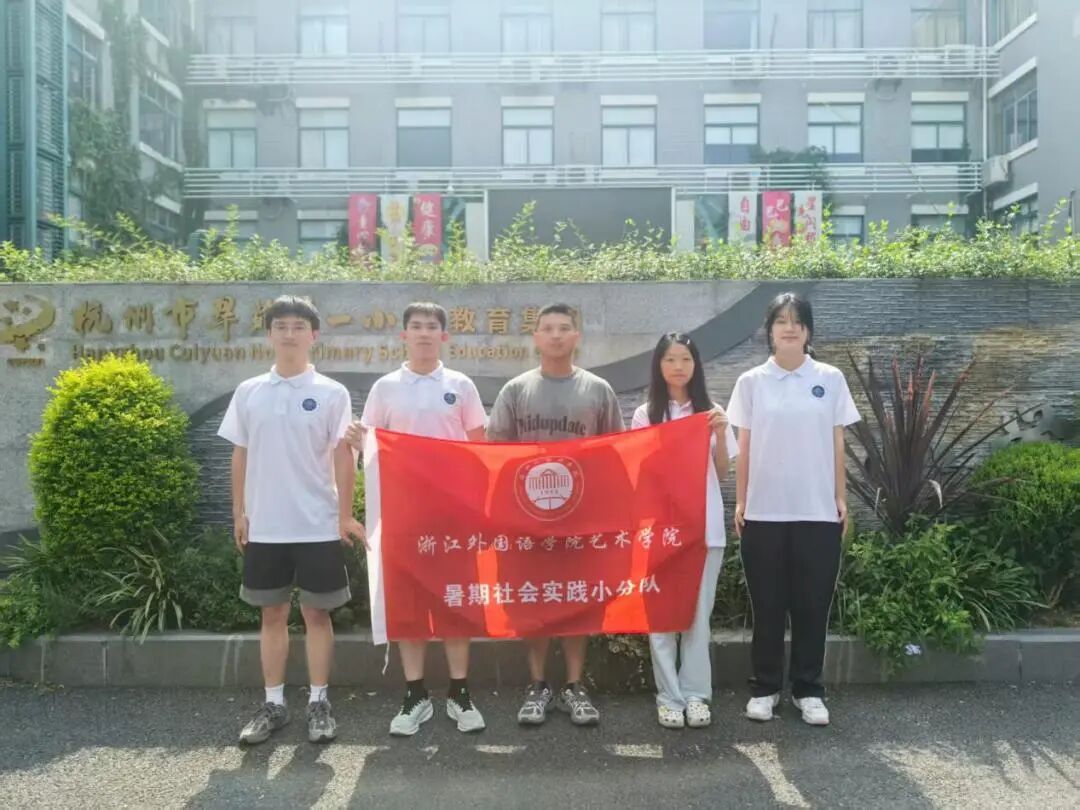

在探索艺术教育未来的道路上,浙江外国语学院艺术学院“浙外音韵·寻梦启航”校友寻访实践团开启了一段意义非凡的旅程。

这支由陈彦铮老师领航、8名音乐学(师范)与美术学(师范)专业学子组成的跨专业队伍,深入杭州的艺术教育现场,对多位杰出校友展开深度访谈。他们聚焦艺术师范生面临的职业发展迷思、跨学科融合的时代趋势以及人才培养的创新方向,旨在通过寻访校友的足迹与智慧,为学院专业建设与人才培养注入鲜活的实践洞察。

实践意义与目标

在美育日益重要的时代背景下,团队立足“发展成就观察团”定位,致力于解决两大问题:一是打破音乐、美术专业学生对职业认知的局限,探索中小学美育、社会艺术教育等多元发展方向;二是通过比较两专业校友的成长经验,为优化师范生培养方案、促进跨专业协作提供实证依据。

二、对话剪影:四场访谈,叩问艺术教育本质

【场景一】虚拟会议厅:与深造者的对话

访谈中,俞海琦以自身考研经历强调“目标前置”的重要性:“提早一年规划方向,抵制诱惑全身心投入。”他建议学弟妹拓展技能边界:“平面设计学生也需掌握空间设计软件,复合能力才是竞争力。”团队成员汤晨瑜以速写记录要点,画面中跃动的设计草图与访谈金句交织成独特的视觉笔记。

【场景二】小学音乐课堂:一线教师的实战课

冯老师现场演示即兴伴奏在课堂中的核心作用:“弹唱融合是小学美育的基石。”当被问及跨学科挑战时,他正筹备音乐与沉浸式戏剧融合项目,坦言“学科自然衔接是最大难点”。成员邵子峻在访谈后感慨:“原以为专业技能是王牌,现在明白沟通力与学情洞察力才是讲台的‘隐形必修课’。”

【场景三】数字音乐实验室:技术浪潮下的坚守

陈威老师操作AI音乐制作设备时指出:“技术再先进,也需人文素养托底。”他犀利剖析艺术生痛点:“人际关系处理能力缺失可能葬送才华。”团队成员黄楠琦对此深有共鸣:“陈老师说的‘团队协作基因’,正是我们跨专业小组正在磨炼的!”

【场景四】民俗艺术空间:文化出海的破壁者

陈海平老师展示绘满太阳纹的浦江器物时,讲述跨文化传播的震撼瞬间:“吉尔吉斯斯坦学生指着帐篷上的相同纹样惊呼——这就是无国界的艺术语言!”他呼吁艺术生“跳出技法桎梏,用文化视角理解创作”。成员章歌窈在速写本上勾勒纹样,感叹:“美术与音乐都该成为讲好中国故事的声画双翼。

三、团队成长:跨专业碰撞中的三重收获

1. 职业认知破壁

通过对比音乐、美术校友的职业轨迹,团队发现:中小学美育强调教学实操能力(如冯一骐的即兴伴奏),而社会艺术教育更需复合技能(如俞海琦的跨界软件应用),文化传播则依赖文化感知力(如陈海平的民俗解读)。

2. 跨学科融合启示

陈威的AI音乐课与陈海平的“绘眼行记”殊途同归:技术赋能艺术时,人文素养是防“被机器牵鼻”的锚点;而音乐与美术的协作核心在于“审美共识”,如节奏感与线条韵律的互鉴。

3. 人才培养建言

团队将向学院提交报告,核心建议包括:增设AI艺术应用课程、强化实习过程督导、建立音乐-美术跨专业项目制课程。

四、成员心声:艺术教育火种的传递者

郭俊(领队)

“冯一骐学长让我重新定义‘讲台功夫’:即兴伴奏是技术,与孩子的对话是艺术。未来我将深耕儿童音乐心理学,让技术为教育温度服务。”

章歌窈(美术学成员)

“陈海平老师的‘纹样外交’震撼了我!美术不再是孤立的视觉表达,而是文化基因的载体。我计划研究非遗纹样数字化,让传统与现代在课堂对话。”

闻艺(音乐学成员)

“陈威老师点醒了我:琴房里的‘独奏者’需走进协作‘交响团’。我会主动参与跨专业展演策划,在团队中打磨沟通力与共情力。”

汤晨瑜(美术学成员)

“俞海琦学长的‘技能跨界论’打破了我的舒适区。未来三年,我不仅要练好画笔,更要掌握三维设计工具,做能‘立体思考’的美育教师。”

尾声:以实践为谱,续写艺术教育新章

追梦堂的晨光中,八双手共同托起的调研报告,映照着“浙外音韵·寻梦启航”实践团沉甸甸的收获——这不仅是文字的集结,更是音乐与美术交融后、对美育本质的叩问回响。当访谈的余音汇入思考的河流,这条跨越学科的探索之舟已然扬帆:前方课堂的沃土上,艺术教育终将挣脱单一声部的桎梏,在律动与色彩的共振中,谱写出生生不息的声画同频。